Los Zo’é: el pueblo del poturu y las cosquillas

En lo más profundo del estado de Pará, allí donde la selva aún respira sin ser mutilada, vive un pueblo que mide el tiempo por los ciclos de la lluvia y el fuego. Los Zo’é, comunidad de apenas trescientas personas, conservan una forma de vida que parece suspendida entre mito y realidad.

Su territorio —más de seiscientas mil hectáreas de bosque cerrado— fue reconocido oficialmente como reserva indígena recién en 2009. Llegar allí no es tarea fácil: el trayecto que una avioneta recorre en una hora, demanda casi un mes por tierra o río. Tal vez esa inaccesibilidad los haya protegido del ruido del mundo moderno.

Salen del silencio los mitos que los nombran: cuentan que, tras un incendio que consumió la Tierra, el héroe Nipuhan —un hombre blanco del sur— reconstruyó a los Zo’é a partir de los huesos que quedaron del diluvio. En su cosmogonía, los blancos preceden a los indígenas. Una inversión potente: el origen de la humanidad pasa por un extranjero, pero el renacer pertenece al bosque.

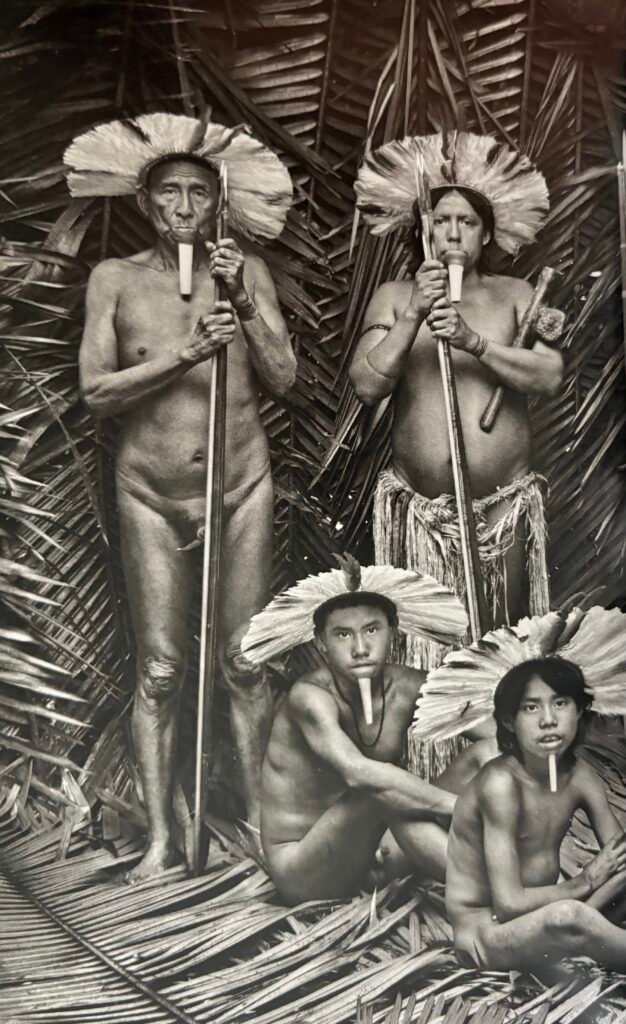

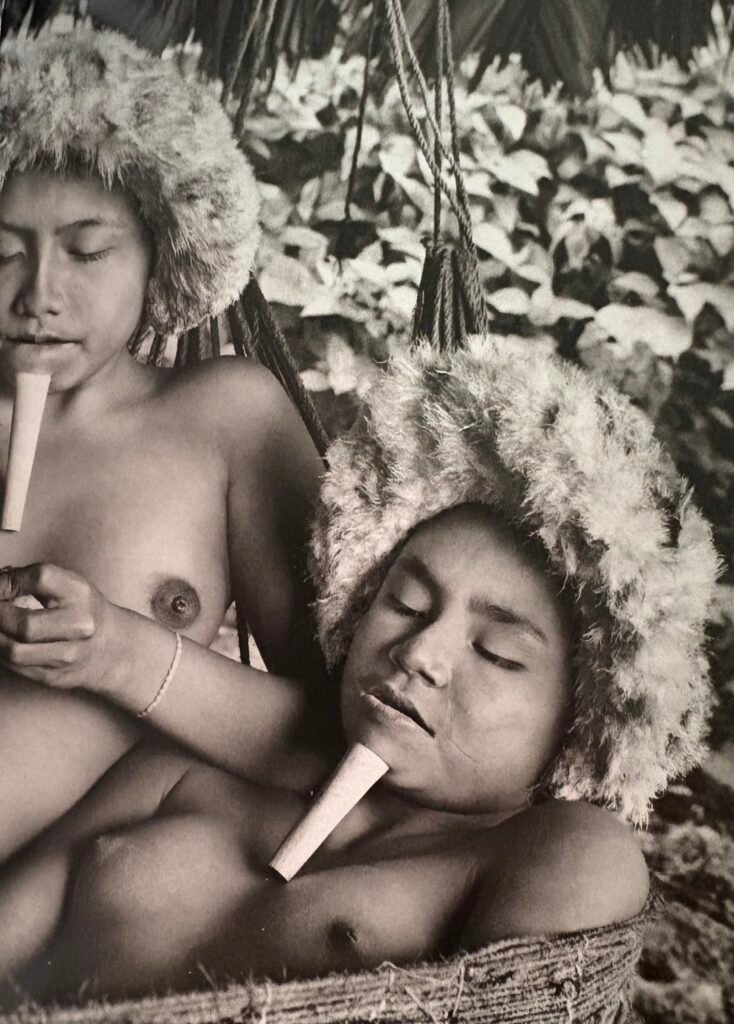

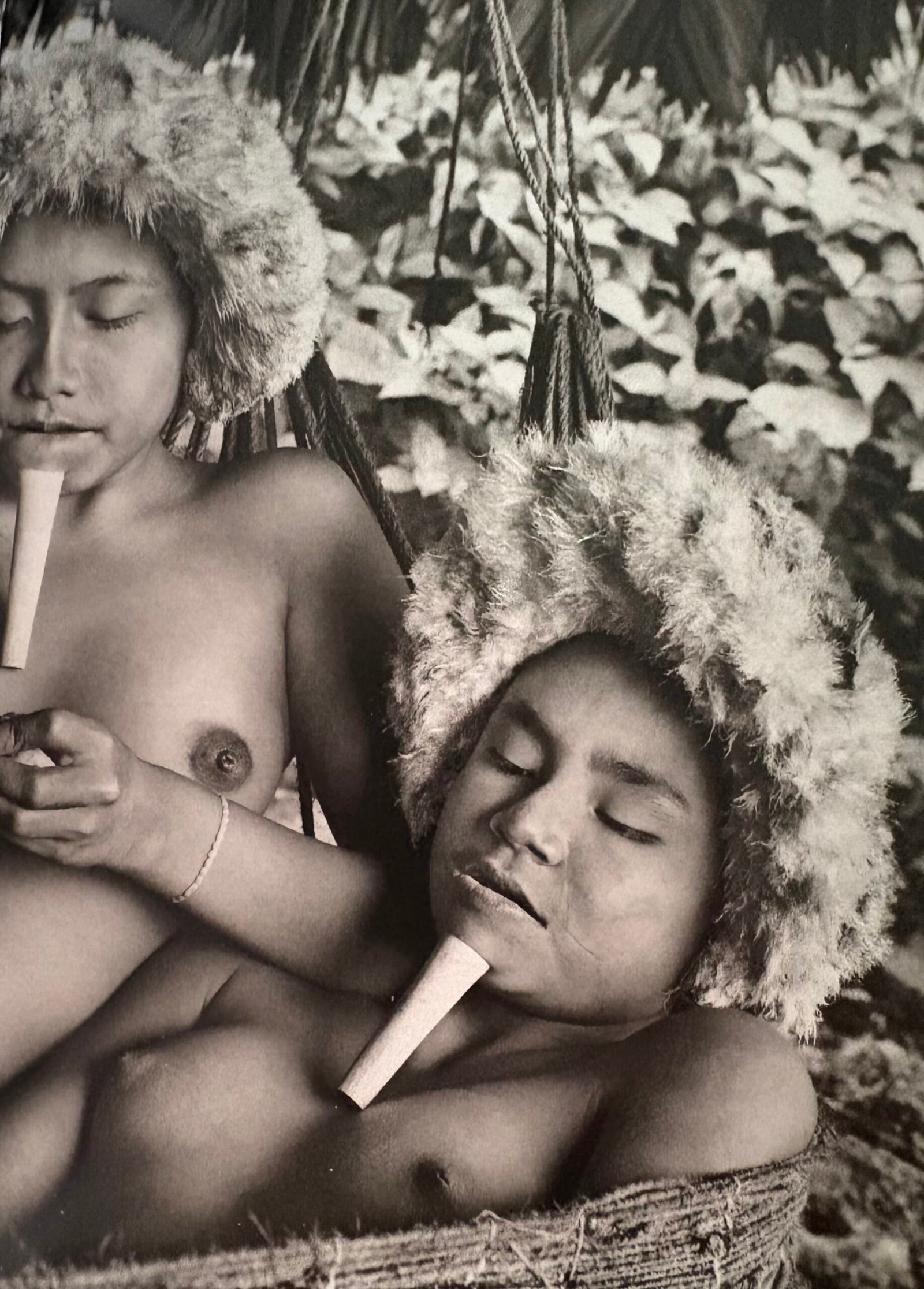

De los animales dicen que fueron personas. Por eso los honran: a los cerdos cazados les colocan castañas en la boca como ofrenda antes del banquete. Las mujeres adornan su cuerpo con finos collares de caracol y coronas blancas hechas con plumas del buitre rey, que los hombres crían como guardianes del aire.

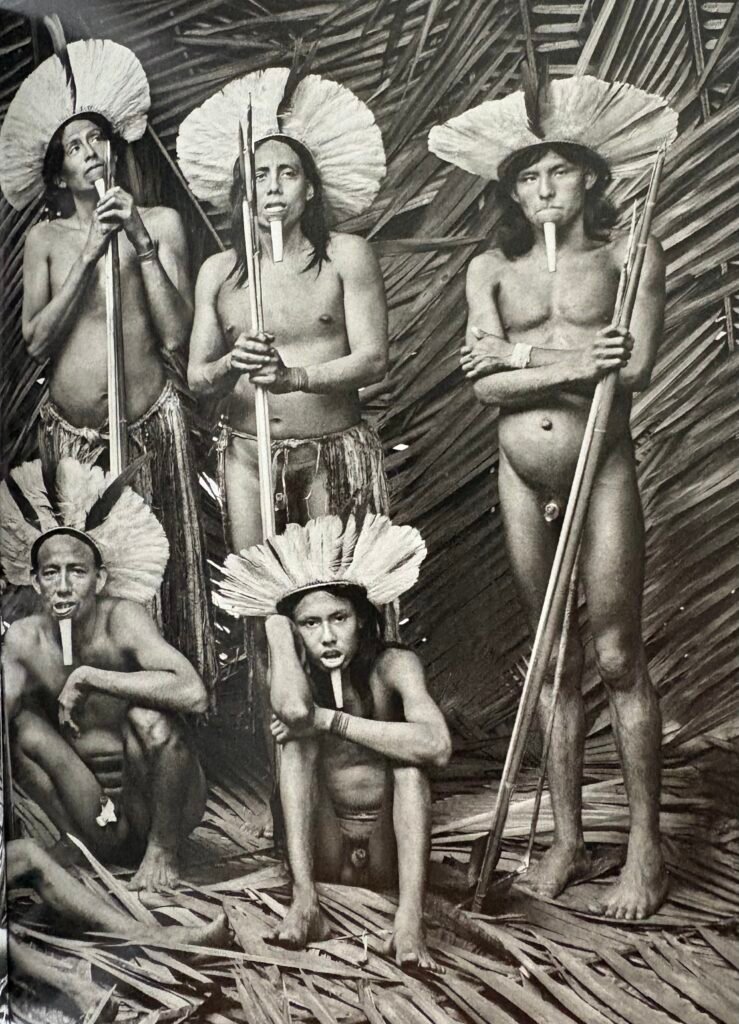

El poturu, una espiga de madera incrustada en el labio inferior, es el emblema de su identidad. Lo reciben al llegar la pubertad, en una ceremonia que marca el tránsito hacia la adultez. Cada día, el trozo de madera se reemplaza por otro más grueso, hasta alcanzar la forma deseada.

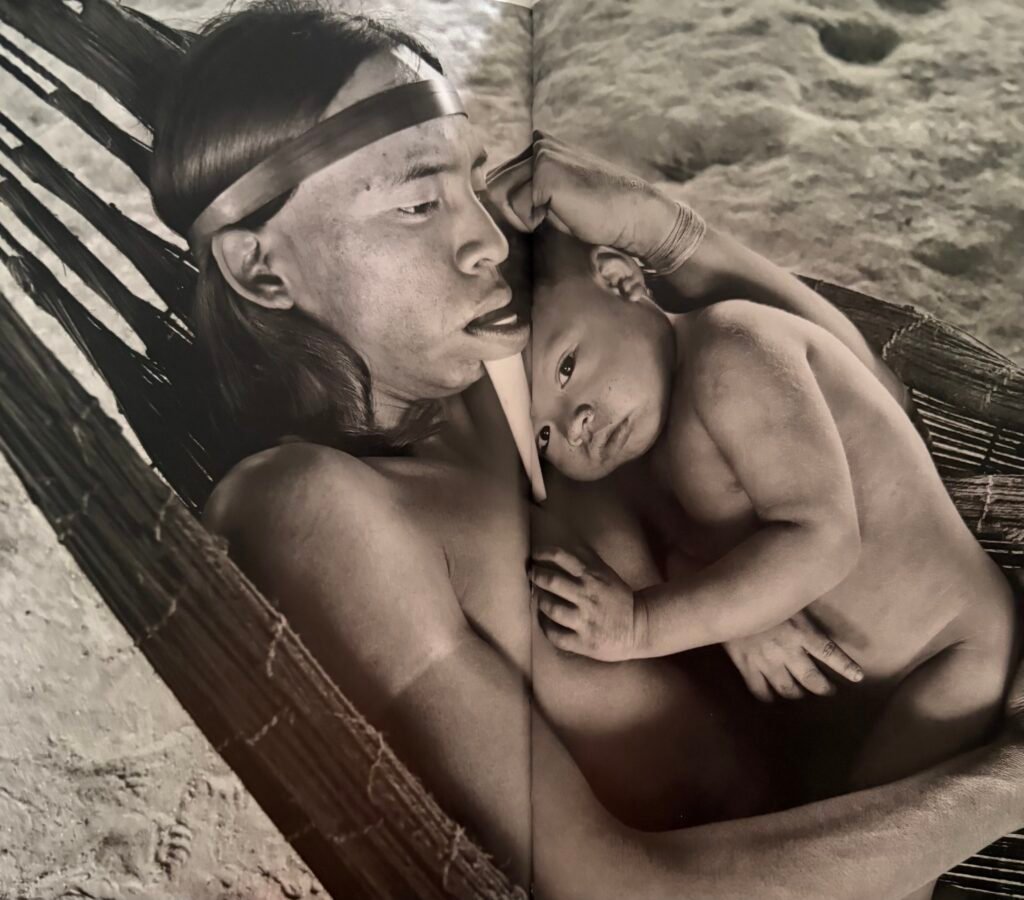

Los Zo’é practican la poligamia y poliandria: las relaciones son redes más que parejas. Creen que una unión solo puede dar hasta tres hijos; después, deben abrirse a otros vínculos. Y cuando surgen tensiones, no hay gritos ni castigos: se hacen cosquillas para desactivar el conflicto.

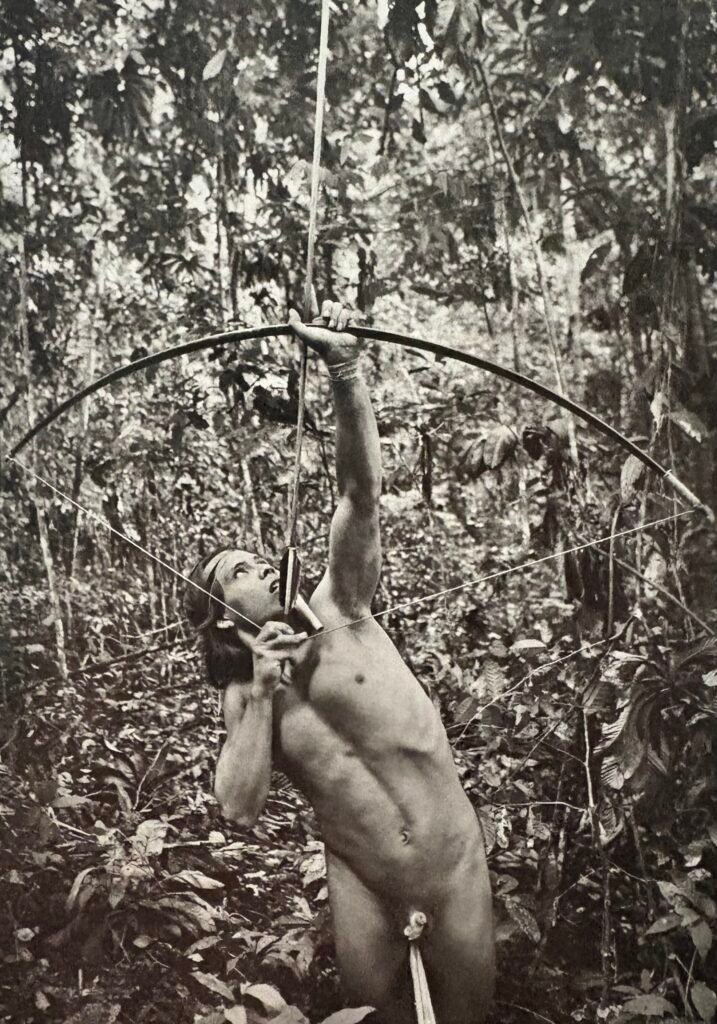

Durante dos meses, Sebastião Salgado convivió con ellos. Retrató un mundo donde cada gesto es ritual, cada cuerpo es territorio. En el momento de la despedida, un helicóptero descendió para recogerlo.

“Es un tukuruhú —dijo su guía Ypó—, un saltamontes. Porque toca el suelo al aterrizar”. Al ver a los pilotos con los cascos oscuros, añadió: “No son humanos, son moscas”.

La escena parece salida de un sueño, o de un espejo invertido donde los civilizados son los otros.

Salgado entendió entonces que había fotografiado no un pasado, sino una posibilidad: la de una humanidad aún en equilibrio con la Tierra.